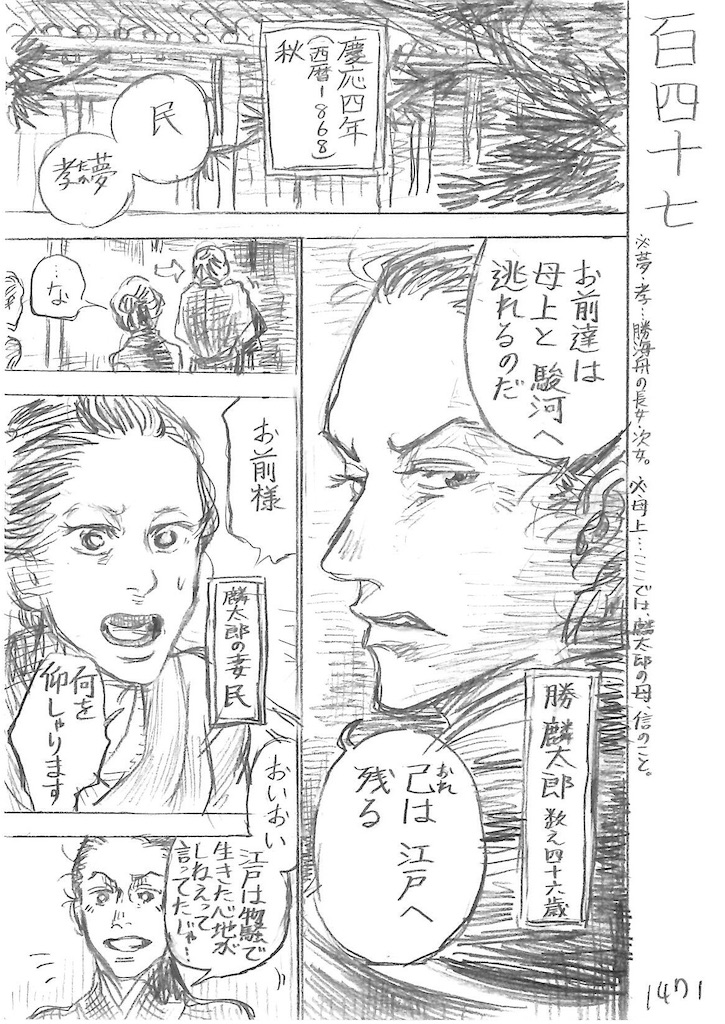

『夢酔独言』 百四十七話 信と小吉

慶応四年(西暦1868)、夢酔(勝小吉)が『夢酔独言』を執筆してから25年後。

徳川幕府は瓦解し、時代は明治へ移り変わろうとしていました。勝麟太郎は、妻と母妹を混乱状態の江戸から駿河へのがれさせることを決めます。麟太郎の勝手さを責める妻の民。そのとき、母・信は…。

今回のお話は、勝海舟の発言をまとめた『氷川清話』と、もろもろの勝海舟の事情を元に構成しました。今年2月末に描いたものです。この時はあと5話ぐらいで最終回かな?と思っていましたが、実際は15話ぐらいかかっていて話が違うぞコノヤロウと思っています(12月22日現在)。

冒頭、慶応四年(西暦1868)秋。麟太郎(46歳)は家族を江戸から駿府(現在の静岡県)へ移します。これは最初どこで読んだかは忘れましたが、勝海舟の日記の慶応四年九月三日に記述があります。

本日、家族悉く(ことごとく)駿府へ引移らせ候事。

また、九月十四日には、

御母様、道中御障り少しも無く、駿府へ九日御着旨、駕籠の者立帰り儀、到来。

これは、9月9日に駿府へ到着した母・信から麟太郎へ、同月14日に便りが届いたということでしょう。

マンガは、この前日譚、麟太郎が妻に駿府行きを告げる場面です。

妻・民が「①長崎へ行って女を作って②家が焼けても構わず」とか「③嘘を言ってアメリカへ行ったり」と言っていますが、おおむね史実通りです。

①麟太郎は安政二年(西暦1855)長崎海軍伝習所に出張しますが、その時梶玖磨という女性と知り合います。その後文通したり息子が生まれたりするんですが、玖磨さんが亡くなり、明治時代になってから、海舟は息子を引き取るのでした。マンガでは事実関係をバッチリ把握してますが、民さんは当時はそのことを知らず、引き取った息子を見せられて「ああ、またか」みたいに思ったんじゃないでしょうか。勝海舟はその他にも、アホほど浮気していたのです。

②長崎海軍伝習所時代のエピソードです。安政五年(西暦1858)、江戸の大火で、麟太郎は全財産を失います。長崎でこの知らせを受けた麟太郎は、伝習所の先生に「一昨年の火事の方がすごかった」などと抜かしていますが、その知らせを送った妻からしてみれば、海軍なんぞどうでもいいから早く帰って来いという心境だったでしょう。

③『氷川清話』にあるエピソードです。時は万延元年(西暦1860)、咸臨丸でアメリカに行く予定だった麟太郎ですが…。

ちょうどその頃、おれは熱病をわずらっていたけれども、畳の上で犬死にするよりは、同じくなら軍艦の中で死ぬるがましだと思ったから、頭痛でうんうん言っているをも構わず、かねて通知しておいた出帆期日も迫ったから、妻にはちょっと品川まで船を見に行くと言い残して、向う鉢巻ですぐ咸臨丸へ乗り込んだヨ。

※『氷川清話』より、はやおきによる現代仮名遣いで引用

「乗り込んだヨ」じゃねえ。病床の夫が品川へ行くと言ってアメリカに行ってしまうとは、送り出した民さんも、夢にも思わなかったことでしょう。

以上、勝海舟の下衆ヤンチャエピソードでした。

この辺のセリフは、勝海舟ファンに喜んでもらえるように入れました。

ところで、マンガでは麟太郎の2人の娘・夢(23歳)と孝(20歳)が写っていますが、この時2人とも外へ嫁いでいて、実際には勝家には居ませんでした。また、長男・小鹿(17歳)は前年9月にアメリカ留学していた記録がありますが、その後ずっとアメリカに居たのか、この時には帰国していたのかちょっとわかりません。

ちなみに、明治元年は同じ年の9月8日からです。

一連のモノローグは、『氷川清話』からです。

維新の頃には、妻子までもおれには不平だったよ。広い天下におれに賛成する者は一人もいなかったけれども―山岡(鉄舟)や(大久保)一翁には、後から少し分かったようであったが―おれは常に道というものがあると思って、楽しんでいた。また一事を断行している中途で、おれが死んだら、誰かおれに代わる者があるかということも、ずいぶん心配ではあったけれど、そんなことは一切構わず、おれはただ行うべきことを行なおうと大決心して、自分で自分を殺すようなことさえなければ、それでよいと確信していたのさ。

※『氷川清話』より、はやおきによる現代仮名遣いで引用

小吉のセリフはこちらから。

それゆえに人は、平生の修業さえ積んでおけば、事に臨んで決して不覚を取るものでない。剣術の奥意に達した人は、決して人に斬られることがないということは、実にその通りだ。おれも昔親父からこのことを聞いて、ひそかに疑っていたが、戊辰の前後、しばしば万死の途に出入りして、初めてこの呼吸が解った。

※『氷川清話』より、はやおきによる現代仮名遣いで引用

麟太郎が撃たれる場面はここから。

おれが品川の先鋒総督府と談判して帰りがけにも、薄暮、赤羽根橋を通っていたら、鉄砲玉がおれの鬢(びん、頭の側面の髪)を掠めて(かすめて)いったから、おれは馬を下り、轡(くつわ、馬の口に含ませる馬具)を取りて、静かにそこを過ぎ、四辻から再び馬に乗って帰ったっけ。

※『氷川清話』より、はやおきによる現代仮名遣いで引用

ここまでおおむね麟太郎に軽蔑され気味だった小吉ですが、半ばムリヤリな流れではありますが息子・麟太郎に教えを伝授することができたのでした。

最後に、明治三年(西暦1870)、母・信が死去して静岡県の蓮永寺に建てた墓石の裏に、海舟が記した碑文を『夢酔独言 現代語訳「勝小吉自伝」』より引用します。

父左衛門太郎惟寅(さえもんたろうこれとら、小吉の正式名称)は、男谷平蔵の九男(これは平蔵についてである可能性が高い、小吉の兄の記録は2人しかない)であったが勝家の養嗣子となり、幕府に仕えて小普請組となった。後致仕(ちし、隠居)して夢酔と号した。人となりは大まかで、ものごとにこだわらず、一旦承諾したことは必ず実行する性質であった。容貌魁偉(ようぼうかいい、顔や体が並外れて大きいこと)で若くして撃劍を好み、その奥技に達し、門人数十人を擁していた。しかし当時頽廃華美な風潮の中にあって、身を持するに儉朴(けんぼく、質素で飾りけがないこと)であったため、志を得ないまま嘉永三年九月、四十九歳をもってこの世を去った。そして牛込赤城明神下の清隆寺の勝家代々の墓所に葬った。

母の信子は勝甚三郎の長女で惟寅を婿に迎えたが、もともと貧乏旗本の上に武骨一辺で世事にうとい夫に仕え、ずいぶん苦労した。言葉数少なく、家事のやりくりをしながら、和歌を嗜み、書をよくし、明治初年の国家の大難には、母上は落ち着いて、少しもあわて騒がず、大義の正しさを見失わず、一言も余計なことはいわず、私のすることを見守ってくれていた。この事は私の肺腑に深く刻んで忘れぬところである。その母は明治三年三月二十五日静岡県の地で病歿(びょうぼつ、病死)した。ああ哀しいかな。不肖男義邦謹んでその生歿のあらましをしるす云々。

最終話・百四十八話「小吉の遺産(仮)」に続きます。

小吉が書いた『夢酔独言』は、その後どうなったのか…?

お楽しみに!